Juan Carlos González fue integrante del escuadrón Alacrán en Malvinas, un grupo elite de las fuerzas especiales de Gendarmería Nacional y que luchó junto a su tropa para recuperar nuestras Islas. En su vocación por mantener viva la memoria y el compromiso por sostener nuestra soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, González desarrolló una muestra estática con diferentes objetos de Gendarmería Nacional Escuadrón Alacrán, de Fuerza Aérea y Ejército. En la misma, que estuvo en Paraná en 2015 y 2017, se podían encontrar maquetas, armamento utilizado en combate, vestimenta, elementos de campaña, recortes de diarios, gigantografías de compañeros suyos que quedaron en Malvinas, fotos sacadas en las Islas y libros. Al respecto, González había dicho entonces a El Once.com que la muestra permitía contar “con la versión propia de los veteranos de guerra, la respuesta justa. Los veteranos somos historia viviente”.

Un cuento para tenerlo presente

El escritor paranaense Pablo Felizia publicó en 2017 el libro “Crónicas Patrias. Cuentos de entrerrianos combatientes de Malvinas” (Ana Editorial, se puede conseguir AQUÍ). El mismo incluye siete cuentos donde se rescatan hechos de heroísmo de ocho Veteranos de Guerra de Malvinas: Carlos María Vergara, Oscar Barzola, Roberto Andrade, Nicolás Rubén Benza, Héctor Rosset, Ricardo Velázquez, Ramón Duarte y el recientemente fallecido Juan Carlos González.

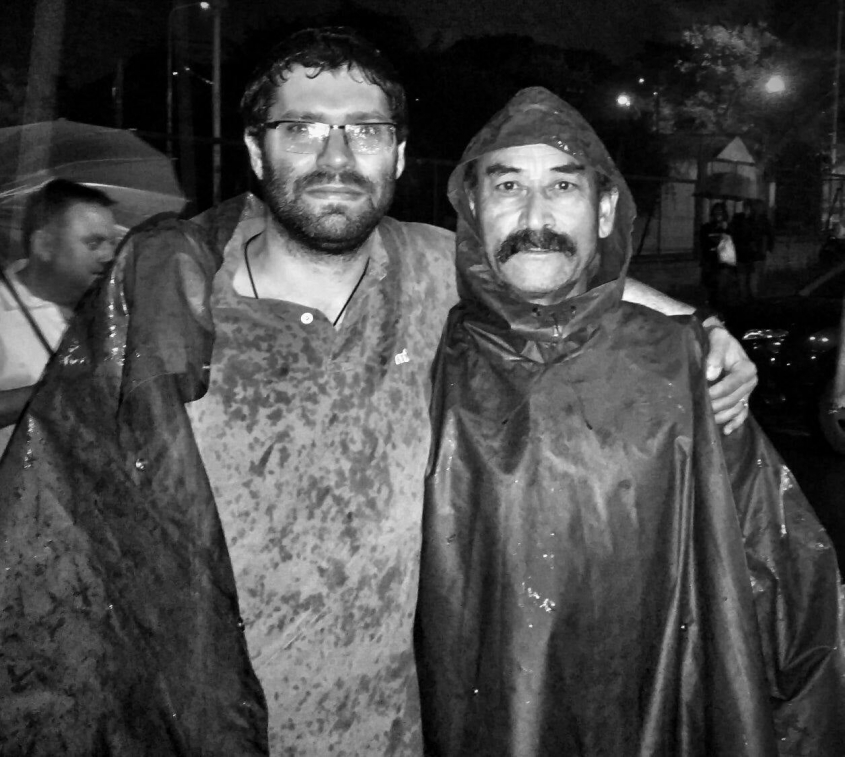

Al enterarse de su muerte, Pablo Felizia publicó la foto que ilustra esta nota y escribió:

“Hoy falleció Juan Carlos Gonzalez, un héroe de Malvinas. El 2 de abril de 2016 llovía muchísimo y se levantó un frío pesado. Llegué hasta la vigilia a pie y sin paraguas. Esa noche, el acto se suspendió, pero ahí estaba este hombre junto a su familia y a otros Veteranos. Entonces gritamos varias veces un ¡Viva la Patria! entre truenos y relámpagos.

Juan Carlos González era Alacrán de Gendarmería y, como esos bichos, traspasó las líneas enemigas para picar de atrás. Enfrentó pecho a pecho, mano a mano, al ejército invasor de Inglaterra y a los gurkhas. Me contó que cuando caía uno de los nuestros, atrás aparecía otro y que cuando ese caía, atrás aparecía otro más. Pero que cuando caía uno de ellos, el resto se iba, se escapaba. Esa, me dijo, es la diferencia entre pelear por la plata y pelear por la Patria. “Nosotros peleamos por la Patria”. A su historia la escribí en el libro Crónicas patrias. Hoy, la noticia de su fallecimiento me llenó de tristeza.

Le mando un abrazo a su familia y a sus camaradas.

Y que Inglaterra sepa: algún día vamos a volver sin pasaportes; y en la pelea por malvinizar somos muchos los que llevaremos a Juan Carlos González en el corazón.”

A continuación, reproducimos el cuento Pecho a Pecho, con la historia de Juan Carlos González y su compañero de armas, Ramón Duarte, en Malvinas.

Pecho a pecho

Fue una tarde en el Parque Gazzano. El hombre miraba algunas tortugas tomar sol en un tronco en el medio de la laguna. Debe haber sido porque yo llevaba el mate; a la segunda cebada se acercó. Con un amargo me conformo y sin esperar respuesta, como no se le niega a nadie, se sentó a mi lado a esperar su turno. Llevaba puesta una remera con las Islas Malvinas, una bermuda marrón y ojotas, supuse que no vivía tan lejos. Unos niños corrían más adelante y les tiraban un poco de pan a unos gansos que nadaban.

–Pablo –Y le extendí la mano.

–Juan Carlos –respondió y el saludo fue sincero.

–Algún día vamos a volver –le dije sin mirarlo mientras cebaba otro mate como para abrir una conversación.

–Yo nunca me fui –aseguró y me ofreció un cigarrillo. Aún no recuerdo cuánto fumamos esa tarde antes del anochecer, pero sí que pagué cinco pesos para llenar el termo. Al costado había una calesita que cada tanto daba sus vueltas. Hay días, cuando no encuentro historias para contar, en las que me voy al Parque Gazzano a esperar. Solo eso, esperar a que lleguen de alguna manera. Entre la música y los gritos de los niños al jugar, Juan Carlos me contó la suya y desde entonces busco la manera de poder escribirla.

***

Juan Carlos se acomodó en el Hércules, avión pesado y grande, muy grande. A su alrededor hicieron lo mismo otros treinta y nueve hombres. Los conocía, al menos con nueve de ellos había compartido los meses anteriores. El ruido del motor ahogó cualquier conversación y cada uno se sumó al silencio del otro, se metió en sus pensamientos, meditó sobre las horas que vivirían si todo marchaba como lo habían planeado.

El avión volaba hacia Malvinas y, sentado en el piso, Juan Carlos pensó que tal vez se caía o le metían un bombazo en el aire y no lo dejaban llegar. Solo pidió que de morir, sea en tierras Argentinas, aquellas que habían sido recuperadas días antes. En la aeronave, entre los otros tripulantes, también se acordó de la tarde en que vio por televisión una propaganda donde unos gendarmes realizaban proezas y pruebas difíciles en geografías complejas. Yo quiero hacer eso, le había dicho a su novia de entonces.

Esa mañana, en lo alto, lo acompañaban otros que también estaban preparados para lo que sea. Horas antes habían juntado algo de plata y comprado una cinta aisladora con la que estamparon en una bandera celeste y blanca Escuadrón Alacrán, nombre que decidieron antes de partir. El escorpión tiene un aguijón venenoso en la cola. Los hombres, en ese avión, iban a traspasar las líneas enemigas escondidos y camuflados; como los bichos, estaban dispuestos a picar de atrás.

***

Juan Carlos, arriba del Hércules, tenía veintitrés años y a los dieciocho pidió el pase a Gendarmería, una fuerza que dependía del Ejército, hoy del Ministerio del Interior. Por sus capacidades participó de un curso para transformarse en un comando. Aprendió, Juan Carlos, a soportar el frío, a bancarse el calor y la sed, a pasar días sin dormir ni comer, a no sentir el dolor ni llorar, a desactivar e instalar explosivos, a ir al frente y morir sin chistar si la mano de la parca iba a su encuentro en cualquier contienda.

Pero Juan Carlos no quería morir en ese avión y en lo alto recordó una de las pruebas que había debido sortear. Tenía que correr veinte kilómetros en una aldea de Río Pico. Entre sus otros compañeros se había corrido la bola de que no llegaba, se cansaba antes y eso significaba quedarse una semana más.

–Tomá Sapo, empezá a masticar antes de cansarte –le dijo un tal Arenas que era de Salta, y las hojas verdes parecían una cosa jodida.

–Dejá de romper las pelotas –respondió Juan Carlos, pero las agarró igual y a los cinco kilómetros empezó a mascar la coca. Respiró. Cuando llegó al destino todos lo aplaudieron y así completó uno de los cursos que de alguna manera lo llevó a Malvinas. Sus saltos con la rodilla al pecho eran tan prolijos que lo usaban de ejemplo; al resto les pareció un sapo y el apodo le quedó para todo el viaje.

Al Sapo y a otros nueve de los que hicieron el curso, los llamaron una siesta. Bajaron de los puestos que ocupaban en la Cordillera de los Andes y se presentaron como estaban, todos sucios, con ropa de varios días y sin saber muy bien de qué se trataba. Era el 25 de mayo de 1982 y con la guerra empezada, recorrieron un largo camino que terminó a las once de la noche en San Martín.

–Deberán pasar por la sala de armas. Despídanse de sus familiares porque viajan a Malvinas –fue la comunicación que les dieron, la orden a cumplir. Pero el padre del Sapo era penitenciario y no tenía teléfono, y con su novia solo se escribía cartas. En la casa de unos conocidos dejó todas sus pertenencias y luego emprendió un viaje en colectivo a Comodoro Rivadavia. Eran sesenta y cinco hombres, solo cuarenta fueron elegidos para subirse al Hércules.

***

El Parque Gazzano es una mezcla de popularidad con belleza natural. Tiene un lago artificial, una pequeña isla en el medio y una fauna de gansos y patos que desaparecen, asados, en parrillas vecinas durante las épocas de hambre. Los bancos de cemento están distribuidos en casi todo el lugar, hay una calesita y cientos de personas los fines de semana. Hay quienes tratan de irse antes del anochecer, por una fama de robos casuales que se dieron o se dan en sus cercanías.

Pero la tarde en la que me encontré a Juan Carlos el sol aún estaba en lo alto. Me contó el Sapo, mientras fumaba, por qué se había quedado en las islas, por qué nunca había vuelto de ellas. No era una cuestión física, de eso había evidencia de sobra. Quizás era su manera de hablar treinta y tres años después. Todo lo que dijo, aquello que me contó, pareció haber ocurrido, como mucho, la semana anterior.

Fue el 28 de mayo cuando se tiraron del avión y rodaron por Puerto Argentino. La aeronave siguió su rumbo, se elevó y volvió a irse. Juan Carlos me contó que les entregaron un galpón y ahí se empezaron a conocer mucho más. Entre todos, había cinco entrerrianos y uno de ellos, Ramón, vive en Concordia.

–Si querés algún día, te invito yo unos mates y lo conocés, él salvó su vida de la explosión del helicóptero.

El 30 de mayo a las diez de la mañana las hélices del Puma comenzaron a girar y sus compartimentos se llenaron de armamentos, granadas, otros explosivos, combustible y un grupo de hombres que iban a traspasar el Monte Kennedy antes de volver por el resto.

–Ellos no nos iban a ver, pero nosotros a ellos sí –me dijo Juan Carlos y desde entonces, ellos, los otros, iban a ser siempre ingleses–. Partieron y al rato, a lo lejos, los que quedamos vimos una humareda. Pensé que nos habían hecho pelota una fragata, le dije a otro, ojalá sea una fragata, pero a las cinco horas llegaron los muchachos. Ahí nos enteramos que habíamos perdido a seis compañeros, dos eran entrerrianos: primer alférez Sánchez y el cabo Carlos Pereyra. No les encontraron ni las cenizas, no quedó nada. El séptimo hombre muerto del escuadrón, fue el sargento ayudante Acosta, pero su muerte se dio en otras circunstancias –contó el Sapo no sin pausas en algunos tramos, como si meditara un poco cada palabra, la masticara y a lo lejos, en su mirada, reviviera aquellos hechos que relató entre cada mate. Le pregunté por Ramón y enseguida tomó su celular y lo llamó. Quedamos para el otro día, en su casa y bajo la promesa de que iba a cebar él.

***

Esa noche no pude dormir, hizo un calor insoportable y la ciudad se llenó de mosquitos al oscurecer. Era domingo y de madrugada me puse a escribir algunas líneas, convencido de que iba a poder relatar más o menos aquello que Juan Carlos me había contado. El azar jugó a su manera para que el encuentro se diera. Cuando clareó todavía buscaba sus palabras en el recuerdo, en su historia, y el cenicero estaba lleno de colillas y dudas.

En el papel que envuelve la yerba había anotado su dirección la tarde anterior. Por supuesto que pensé en no ir, apenas lo conocía, pero su manera de hablar era la de un hombre sincero.

Aún no sé bien qué me empujó de vuelta a su casa; la incertidumbre, el querer conocer, no sé. Hay algo en Malvinas que siempre me lleva a querer buscar la posibilidad de pisar sus costas, de ver nuestra bandera entre sus mástiles. Es como un pedazo de uno, de millones de uno, que la tienen ellos, los otros, según Juan Carlos. Suelo ir al Parque Gazzano cuando el día me aturde, las semanas parecen siempre iguales y siento que ya no tengo más nada que perder. Sentado en los bancos, me encuentro con hombres y mujeres que parecen ir por la misma razón o alguna parecida, solos o acompañados, en silencio, esperan a que el día transcurra. Hacía tiempo que buscaba una historia para contar y la encontré entre el agua podrida, los gansos y los patos lejos de las parrillas. Algunas tortugas cada tanto se zambullían desde algún tronco y nadaban con la cabeza afuera; una manera de sobrevivir.

Antes de despedirnos aquella tarde, cuando la yerba era insalvable, Juan Carlos me había dicho una frase que aún hoy vuelve cada vez que pienso en la guerra:

–Peleamos pecho a pecho, combatimos sin bajas y les hicimos desastres. Cruzábamos las líneas enemigas y los agarrábamos de espalda. Les vi la cara.

Algo en la imaginación, en las ideas y la forma de pensar, me hizo borrar durante años la cara del soldado inglés y siempre me costó dar cuenta de ella. Aparecen en sus aviones, a lo lejos, en sus barcos o ya cuando la guerra está terminada. Nunca los puede ver en la derrota, correr desesperados y asustados frente a un argentino que se les planta, ni siquiera en las películas más osadas. El asustado, el que tiene miedo, el que está tirado como si pidiera escaparse de ese lugar, es siempre el soldado argentino. Por eso tal vez Juan Carlos todavía no se fue de las Islas.

–Salía a combatir y volvía tipo cuatro de la tarde. Cuando no, en Puerto Argentino rescataba comida y agua, preparaba tortas fritas para los que estaban en el campo; nos reuníamos todos y nos poníamos a rezar. Comíamos, fumábamos y se daba el parte diario. Les hicimos un desastre.

–Pero los Gurkas, esos eran bravos –me animé a decirle con certezas en la fiereza de unos mercenarios que eran capaces de matar solo con un cuchillo y rebanar vergas para metérselas en la boca al gurí que estaba solo en el pozo, antes de cortarle el cuello y dejarlo desangrar tirado en la turba húmeda.

–Pero no, nada que ver –dijo Juan Carlos.

–¿No eran tan bravos? –pregunté y el hombre sonrió por primera y única vez en la tarde. A lo lejos el sol había empezado a caer y ya quedaban pocos en el Parque Gazzano. Miró su reloj.

–Es tarde. ¿Mañana vas a venir a mi casa?

–Creo que sí –respondí.

–Ellos vinieron a Malvinas por la paga, por la moneda. De esos nepaleses quedaron la mitad. Los Gurkas, unos loquitos muertos de hambre. Ellos no pensaron que nosotros íbamos a pelear y se escapaban del cara a cara, del pecho a pecho. No les convenía porque perdían, nosotros queríamos sostener la recuperación de las islas por la Patria, ellos por la plata. Venía un helicóptero, tiraba diez hombres a la isla y se llevaban a los que quedaban. Nosotros pasamos más de setenta días en la trinchera; tuvimos hambre, faltó abrigo y lo que sea, pero fuimos a defender lo nuestro, ellos a buscar un sueldo.

Cuando nos despedimos me hizo prometer que al otro día iba a ir a su casa, que no faltaría. La noche había sido larga, tanto que se dio vuelta y el sol en lo alto clareó por las ventanas cuando todavía escribía algunos apuntes de su historia. Salí a cumplir mi promesa. En la calle, las mujeres iban al supermercado, un hombre barría la vereda, un vendedor de diarios gritaba en su bicicleta. Como era domingo, había parejas que se metían en una de las iglesias de Avenida Zanni para festejar la misa y otras en las carnicerías, para buscar el asado que harían horas después. El sueño me pegó de camino, pero se disipó cuando entré en la casa de Juan Carlos y me encontré con un santuario malvinero en el recibidor.

Había de todo: mapas, cuadros, fotografías, un cuchillo, las Islas Malvinas talladas en madera, ceniceros alegóricos, dibujos de combates, distinciones y medallas. Todas piezas dispuestas de tal manera que era posible recorrerlas como si fueran elementos destacados de un museo vivo. Juan Carlos ya tenía preparado el mate y después de abrirme la puerta se sentó en un sillón blanco. Me senté en otro y en una silla, enfrente, estaba Ramón.

–Un gusto –dijo el hombre y extendió su mano en un apretón fuerte.

–Voy a contar su historia, la historia que usted me quiera contar a mí –le dije de inmediato y como lo vi con ganas de hablar, me predispuse a escuchar su relato. Mientras, con Juan Carlos, prendimos un par de cigarrillos y empezamos a matear.

–Solo te puedo contar lo que viví, nada más.

–¿Estuvo en el helicóptero? –le pregunté con respeto y de inmediato adoptó un tono amigable.

–La misión es sobrepasar el Monte Kennedy y parar el avance de los ingleses. A ellos los plantan en el terreno y avanzan. Nos llevan primero a nosotros y después a los comandos. En ese helicóptero Puma, en el primer vuelo, somos dieciocho más toda la carga de municiones, granadas, el equipo, explosivos, armamentos, cargadores, pistolas, las mochilas; es una bomba de tiempo. Cuando subo, me siento arriba de los cajones para ir más cómodo, pero justo dan alerta roja por el paso de un Sea Harrier que bombardea y se va. Salimos todos. Al volver a entrar, Verón, uno de los gendarmes, ocupa mi lugar, así que yo me siento al lado de la puerta. En la otra va una Mac con el sargento Guerrero para hacer custodia. El piloto arranca y vuela a media altura. Nos pide que cerremos la puerta y yo no lo hago, solo la arrimo.

Todos los verbos en el relato de Ramón, estaban conjugados en presente, como si aún viviera aquello de lo que hablaba, como si todavía estuviera en ese helicóptero.

–En un momento, como si nada, el piloto comunica que nos dieron y la nave pega un sacudón. Cae sobre la puerta del costado y donde yo estaba, ese lado, queda para arriba. Hay humo y fuego. Salimos como podemos. El piloto y los de adelante se van. Los cajones se vuelcan, la cola del Puma se parte. Todo empieza a explotar. Te enseñan que cuando cae una bomba tenés que estar a cincuenta metros por la onda expansiva, ahí recién estás medio cubierto. Buscamos la forma de irnos. Algunos quedan atrapados adentro y llenos de granadas. Escuchamos quejidos, es un compañero. Vamos a sacarlo, tiramos y hacemos fuerza. Desde la altura de la cadera para abajo son solo huesos y tendones, nada más. En ese momento viene otro helicóptero y lo llevan a Puerto Argentino. El resto empezamos a caminar. Sobrevivimos doce, mueren seis. Tenemos una amargura impresionante.

Ramón contó que les llevó cinco horas volver a Puerto Argentino. Era el 30 de mayo al mediodía.

–De inmediato, nos reponen el armamento y nos dicen que debíamos ir a Dos Hermanas para apoyar no me acuerdo bien qué, creo que iban a descargar unos misiles que son como unas botellas grandes de aluminio. Ahí me paro y le digo al comandante: mire lo que me pasó. Qué quieren hacer con nosotros. La respuesta fue una orden: ¡Al campo! Estoy hecho pelota y voy junto a un comando que me ayuda a sobreponerme. Cuando volvemos a la tarde nos explican que estábamos en una guerra y así arrancamos.

***

En la casa de Juan Carlos el silencio duró unos segundos, como respeto necesario por el recuerdo de los que ya no están. Los dos miraron al piso, pero enseguida volvieron a levantar la vista y mientras nombraban algunos apellidos, revivieron otras anécdotas cargadas de emoción. Mientras los escuchaba, pensé que quizás no eran tan importantes los hechos en sí, como la forma en la que recordaban.

No había chicos en sus relatos; sí la crueldad de la guerra, pero también la justeza del reclamo.

–¿A dónde vas a publicar esto? Son cosas que se tienen que saber –me preguntó Ramón.

–Ya va a encontrar dónde –le respondió por mí, Juan Carlos y se fue a la cocina a arreglar el mate. Más distendidos, Ramón me empezó a contar de una misión en la que fue a buscar a un grupo de gendarmes que se habían escondido en una cueva y estaban rodeados de ingleses.

–Tenemos que entrar y salir de noche. Estamos todos pintados de verde –dijo Ramón siempre en presente–. Es la madrugada y entra en combate una cuadrilla. A ellos los rescatan, pero hay gendarmes que se quedan sin municiones escondidos como a treinta kilómetros. No tienen como volver porque los ingleses están ahí, en sus alrededores. Salimos a buscarlos. Tenemos que subir un cerro. Vamos despacio y caminamos todos al mismo paso para que si ellos detectan un ruido, crean que se trata de una sola persona. Nuestros compañeros están arriba de una elevación. Adelante mío va el jefe y lo tengo que pasar hasta encontrar el hueco por donde entraron los nuestros para esconderse. Los muchachos escuchan movimientos cercanos y piensan que se trata de ingleses; no tienen balas con qué defenderse– Ramón hizo una pausa breve y continuó con su historia–. Cuando veo la entrada, les digo por el hueco ¡No quiere morir cristiano! Ni te cuento el salto que pegan. Me putean de arriba abajo, pero me sale así, como para aflojar la tensión. Ahí nomás los sacamos de la zona de combate. Después hay imágenes que te acordás, como las del 12 y el 14 de junio cuando bajan los Gurkas por la ladera de otro cerro. Tanta desgracia tienen que arriba de todo está instalada una batería antiaérea nuestra. Con eso le tiramos, quedó la mitad de los nepaleses; son cosas que nadie cuenta.

–Entonces a esa la cuento yo –dijo Juan Carlos cuando volvió de la cocina con la pava recién calentada y la yerba nueva. Se sentó y probó el primero antes de empezar a cebar otra vez.

A un costado, sobre la pared, había un póster encuadrado, una imagen, como si alguien hubiera dibujado una secuencia de la guerra. Por la ropa parecían gendarmes y, de hecho, en el fondo había un helicóptero en llamas y hombres en el rescate de otros. Pero más grande, había uno que sobresalía y llevaba el apellido Acosta escrito a un costado. Aún no me puedo acordar si su historia me la contaron esa mañana de domingo o sí fue Juan Carlos, la tarde anterior en el Parque Gazzano. Habrá, con certezas, documentos y crónicas que certifiquen o desmientan la versión. Igual, creo que me gusta pensarla así, con un tal Acosta, referente para los jóvenes de la Gendarmería en Malvinas, muerto en combate en una avanzada de ellos. Contraemboscada, palabra difícil. Había una información que daba cuenta de que los ingleses estaban en un galpón y los argentinos debían esperar que salieran de él, pero no los dejaron ni acercarse, como si ellos supieran antes todos los movimientos.

Contraemboscada, palabra compleja. Tiraron. Las balas rebotaron una y otra vez, hasta lanzaron unos explosivos antitanques. Acosta cayó herido en las piernas y pidió ayuda, pero una nueva detonación le quitó la vida. Hasta en los últimos momentos combatió aguerrido y seguro.

Juan Carlos me pasó el mate cuando miraba el cuadro con un Acosta de pie entre la turba pintada. Empezó a hablar de los últimos tres días de guerra. Siempre pensé que a la gesta de Malvinas se la puede ver desde el 2 de abril de 1982 con la recuperación de las islas, con ese Acosta parado y dispuesto a combatir, o desde el 14 de junio y todo lo que vino después. Ahora pienso que quizás es necesario ver las cosas como Juan Carlos, donde a pesar de haber perdido, no se considera derrotado. Algo así, cavilaba mientras tomaba el mate nuevo, uno con espuma en la mañana del domingo y cuando los dos hombres frente mío, hablaban con respeto y admiración de sus compañeros caídos.

–Una vez, en una misión nos encontramos pecho a pecho y nos agarramos a bollos. Nos tiramos con todo. Ahí le llevamos seis prisioneros. Pero era lo del 12 de junio lo que te quería contar –dijo Juan Carlos y Ramón asintió–. Nos ordenaron salir y a cargo del grupo iba un comandante, un tal Díaz. Era una posición por donde estaban los campos minados. El 13 de madrugada, ese hombre quedó enganchado de los pies en uno de los alambres de acero. Sí tiraba, el artefacto iba a explotar y se quedaba sin pierna o moría. A Ramón se le ocurrió escarbar la turba para que caiga el pie y lo pueda sacar. Ahora lo ves en las películas, pero tenías que estar ahí y transpirar. Son vivencias. Esa noche, la del 13, ya estábamos con un día sin comer, teníamos chocolate, una petaca de whisky y puchos. Empezó un cañoneo naval que iluminó el terreno. Había unas piedras y le digo a un correntino, el Carancho, me voy para ahí, pero cuando me paré, enseguida me agarró y me tiró al piso. Batieron ese lugar y el muchacho me salvó. Cuando empezamos a salir de la zona, otra vez el Carancho me pegó un tirón y el misilazo me cruzó por arriba de la cabeza; me volvió a salvar. Lo que había pasado fue que un comandante moduló el handy y lo captó el satélite de ellos, nos tiraron guachazos limpios, pidió la orden de repliegue y no se la dieron. Entonces empezó a putear y mientras lo hacía, prendió y apagó varias veces el aparato. Caían bombas por todos lados. ¡Gendarmería repliega, comandos cubren! Así fue la orden que dio. Nos refugiamos detrás de unos tachos de combustible.

Juan Carlos contó que recién al amanecer pudieron subirse a unas lanchas y cruzar a Puerto Argentino.

–Lo tengo bien claro–continuó con su relato–, pasé sin dormir el 12, el 13 y el 14 de junio. Todavía quería pelear. Nosotros aguantamos el avance de las tropas de ellos. Sobre el agua, a las 11.35 de la mañana de ese último día, vi bajar nuestra bandera del mástil y subir la de ellos. Tiramos todo al mar: armas, municiones, cuchillos, todo. Hasta el casco, para no dejarles nada. Estuve prisionero tres o cuatro días, quizás más. Después nos llevaron al Camberra. Estuvimos casi una semana anclados en alta mar.

–Sí, es así –confirmó Ramón–. Esos últimos días estamos juntos, lo que pasa es que cuando quedamos prisioneros, el gobierno argentino no nos quiere recibir en el continente. Desde ahí, el regreso arranca mal. Perdemos una guerra y tenemos hermanos que quedan en las islas, estamos arriba de un barco inglés. Cuando llegamos al continente una semana después, cuando nos liberan, los periodistas están como a doscientos metros. Con Juan Carlos somos de los primeros en desembarcar y nos meten en un camión cerrado; nos esconden. Es verdad que tenemos prohibido contar lo que vivimos, no podemos decir nada. Empecé a hablar allá por el 95.

Pero ese domingo no pararon hasta el mediodía. Apenas me conocían y esa sola frase del día anterior, aquello que le había dicho a Juan Carlos al ver su remera con Las Malvinas, nos había hermanado.

Sus historias posteriores a la guerra, están atravesadas de injusticias. A Ramón le dieron vacaciones y no tenía a dónde ir. Tuvo ciento ochenta días de arresto porque se casó con su esposa sin autorización. Lo verduguearon, así lo dijo: me verduguean. No tenía a nadie a quien contar, con quien hablar y poder comenzar a encontrarse con otros veteranos y combatientes lo ayudó a seguir.

El regreso de Juan Carlos es uno de los que aún duelen. Anclaron en Puerto Madryn, había sol, pero no recordó la fecha ni la hora exacta. Tres, cuatro, siete días pasó arriba del Camberra, no me lo supo decir y Ramón tampoco. Lo desnudaron y alguien de la Cruz Roja anotó en una ficha su nombre. Le pasaron una cosa que tampoco sabe aún precisar qué era, pero le habían dicho que le tenían que sacar radioactividad. De ahí, cada uno fue trasladado a su lugar de origen. Juan Carlos llegó a Rawson y de Rawson viajó a Buenos Aires. Durante una semana le hicieron entrevistas. De ellas recuerda a unas mujeres que estaban en la misma sala de espera y lo miraban mal. Eran secretarias y el desprecio se les veía en las miradas y en unas risas tontas.

De Buenos Aires lo mandaron a Chubut. Los miembros del Escuadrón Alacrán llevaban un pañuelo que los distinguía en Malvinas y con el que habían combatido. Se los hicieron sacar porque provocaban la admiración de la tropa. Sí, así, admiración y era algo que algunos no iban a permitir. Juan Carlos pidió el pase y no se lo dieron. Lo trasladaron al medio de la Cordillera. Después de la guerra que terminó en junio, recién en agosto volvió a encontrarse con su familia. También solicitó permiso para casarse y se lo negaron, quiso entrar en la Escuela de Oficiales y le dijeron que no podía por la altura.

Entrado 1984 se quiso ir de baja y tampoco se lo permitieron. En octubre de 1985 vendió un auto que tenía en el sur por dos mangos y con esa plata se subió a varios colectivos que lo trajeron de vuelta a Paraná.

Durante la charla que tuvimos en su casa o quizás la tarde anterior en el Parque Gazzano, me contó que empezó a cortar ladrillos y a la noche, a juntar cartones, vidrios, lo que sea. Cirujeaba. En un horno para cocinar bloques de barro que ya no funcionaba, armó una habitación y ahí llevó a vivir a su mujer y a su hijo que recién había nacido. Cortaba el pasto y se anotó en todas las fábricas del Parque Industrial. Por loco de la guerra, como lo trataban, nunca lo llamaron en ningún trabajo hasta que una mañana logró que lo incorporen como empleado del Estado.

Hubo pastillas, alcohol y estudios médicos que llevaron más de tres años. Recién en 2006 le suspendieron la baja en Gendarmería y dieron por caduca la de 1984. Es decir, lo reincorporaron y en 2009, se emitió una resolución que dio cuenta de su pase a retiro. Desde ese momento, fue gendarme y en diciembre de 2013 los ascendieron a oficial principal.

Mientras caminaba de vuelta a mi casa ese domingo al mediodía, pensé en la manera de contar todo eso que me habían relatado y al llegar aún no había encontrado la forma de hacerlo. Solo me quedaba una sensación que con el correr de los días estuvo presente a cada rato y que se me venía al encuentro, entre cada quehacer cotidiano. Era aquello que me había dicho Juan Carlos la tarde en el Parque Gazzano. Nunca me fui de Malvinas, nunca me fui de mi país. Me di cuenta de que esos hombres aún, a pesar de todo, no terminaron de combatir.

* Juan Carlos González y Ramón Duarte eran veteranos de guerra y fueron a Malvinas como miembros del Escuadrón Alacrán de Gendarmería, reconocido por su heroísmo y la dificultad de las tareas encomendadas. Durante la entrevista, Ramón dijo que solo el pueblo es capaz de reconocer el esfuerzo realizado. (Nota del editor: la cita pertenece a la primera edición, Ramón Duarte falleció el 22 de febrero de 2018).

Publicado por Río Bravo el 3 de febrero de 2022.